Wer erinnert sich heute nicht mehr an "MiKo", den ersten großen Kammerscanner des damaligen Technologie-Start-up adomea aus Bochum und Wegbereiter des digitalen Dellenzählens?

Gestern Wegweiser, heute Asservatenkammer

Das Miko-System (Mobiles Identifikationssystem für Kraftfahrzeug-Oberflächenfehler), 2014 exklusiv von der Westfälischen Provinzial nach einem Pilotlauf als alltagstauglich vorgestellt, galt für einige Jahre als das Non-Plus-Ultra der digitalen Dellenerkennung nach Hagelschlägen. Der TÜV Rheinland beteiligte sich an dem jungen Projekt und große deutsche Autoversicherer arbeiteten in einer Saison mit bis zu drei solchen Miko-Anlagen, die im Volksmund meist aber eher nur "adomea-Scanner" genannt wurden. Als einen potentiell großen Anwendungsbereich nannte TÜV Rheinland den Rücknahmeprozess von Leasing- und Mietfahrzeugen.

Lange Suche nach dem richtigen Zukunftsweg

Größe, Transport, Aufbau und notwendige (aber nicht immer leicht realisierbare) Hallenhöhen brachten schnell Tüftler wie auch ernsthafte Entwickler auf den Plan, die vor allem ab 2016 an deutlich mobileren, leichteren und platzsparenden Alternativen arbeiteten. So manches Einzelunternehmen – auch aus der Hagelbranche selbst – vernichtete in dieser Zeit Kapital im sechs- und siebenstelligen Bereich. Schlicht, weil man sich für eine am Ende nicht überzeugende Technologie entschieden hatte, die sich als nicht praxistauglich für den Markt erwies.

Die Beharrlichen blieben

Die schwierigen Jahre – Viele sprechen heute auch von "verbrannter Erde" – und mühsamen Versuche, das Vertrauen bei Sachverständigen und auftraggebenden Versicherungen zurückzugewinnen – überstanden nicht alle. Neben einigen wenigen stationären Anlagen und anderen Lösungen sind bis heute v.a. die hoch mobilen und blitzschnell einsatzfähigen Scanner von fünf Herstellern übrig geblieben, die ebenfalls schon vor rund einem Jahrzehnt inklusive KI-Unterstützung mit ihren Entwicklungen gestartet sind, ihre Systeme aber permanent weiterentwickelt haben und bei ihren jeweiligen Auftraggebern weitgehend fix gesetzt sind. Im Einzelnen sind das die Scanner folgender Hersteller:

• ADI Auto Damage Inspection GmbH, Wang (Produktname "DriveNscan")

• Autoscan GmbH, Alsdorf (Produktname "Autoscan")

• HasT GmbH, Essen (Produktname "Buhda", Bildunterstützte Hagel-Dellen-Analyse)

• NTA New Tech Automotive Technology (Shanghai) Co., Ltd. (Produktnamen "Dragate", "elscope vision")

• PDR-Team GmbH, Mutlangen (Produktname "Colibri")

Wenn High-Tech Fragen aufwirft

Je mehr die neue Scanner-Generation (man bezeichnet sie heute als "Drive-Though"- bzw. "Durchfahrts"-, "Lichtbogen"-oder "Bogenscanner") im Markt zum Einsatz kam, umso mehr stieg auch die Verunsicherung: Wie funktionieren die Modelle der verschiedenen Hersteller und wie genau arbeiten sie wirklich? Worin unterscheiden sie sich? Wie geht man mit den Scan-Auswertungen oder den sukzessiven technischen Erweiterungen um? Wie sollen die Nachfolgeprozesse aussehen? Was geschieht mit den Rohdaten und wer hat welche Rechte darauf? Existieren überhaupt alle benötigten Schnittstellen? Zu technischen Fragen wie diesen kamen dann auch ganz wirtschaftliche Überlegungen, so beispielsweise, welcher Scanner welche Kosten bei Kauf, Leasing/Miete oder auch pro Fahrzeugtest und Datenabruf verursacht? Zahlt der Versicherer für den Einsatz oder sind die Kosten anderweitig beim Anlagenbetreiber unterzubringen bzw. einzupreisen?

BVAT stellt sich der Mammutaufgabe

"Mit all diesen Fragen – und wirklich aus allen Richtungen von Technikern, Versicherungen, Sachverständigen und SV-Organisationen, aber auch von unseren eigenen Mitgliedern – wurden wir zuletzt immer häufiger beaufschlagt", sagt Lars Rottmann, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Ausbeultechnik und Hagelinstandsetzung e.V., kurz BVAT. "Fehlende Transparenz und fehlendes Hintergrundwissen bestimmten die Lage, weshalb wir uns als Verband intensiv der Sache angenommen hatten und in diversen Arbeitskreisen den Benchmark vorbereiteten", so Rottmann, der als CEO des HZD zu den renommierten Hagelinstandsetzungsfirmen des Landes zählt und in seinem eigenen Unternehmen in Ibbenbüren schon seit Jahren verschiedene Scanner einsetzt, dabei Hard- und Software testet und sowohl Alltagstauglichkeit, als auch sämtliche Ablaufprozesse penibel analysiert.

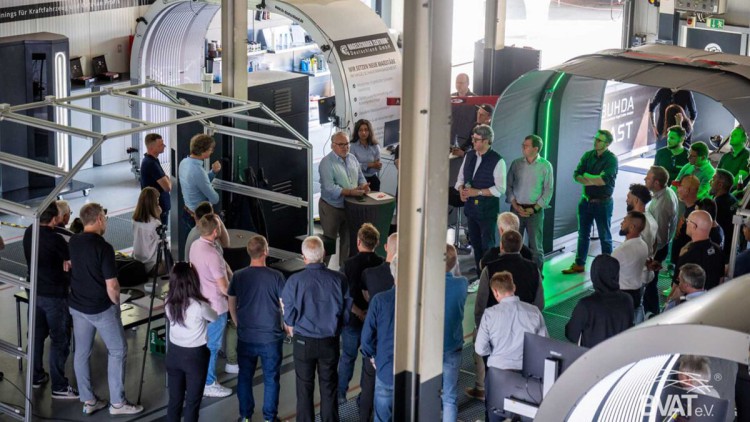

11 Juroren testen je 3 Stunden, was die Scanner in Sekunden schaffen

Am 28. und 29. April war es schließlich so weit, der Benchmark konnte beginnen. Nachdem die vorgenannten Hersteller vorab gezielte Anwender- und Technikfragen schriftlich beantwortet hatten, wurden zunächst die teilnehmenden Scanner in der vom Hagelschaden-Zentrum Deutschland verfügbar gemachten Prüf- und Arbeitshalle aufgebaut. Danach erfolgte die manuelle Analyse der jeweiligen Schadenumfänge der drei am Folgetag zum Einsatz kommenden Test-Fahrzeuge (BMW 5er, MINI und Opel Corsa). Der "immense Aufwand" lag bei bis zu drei Stunden pro Fahrzeug – die Scanner generierten trotzdem binnen Sekunden noch genauere Ergebnisse...

Dialog statt Abgrenzung als Ziel aufgegangen

Aufgrund unwiderruflich anderer Verpflichtungen mussten zwar ADI und das PDR-Team ihre Teilnahme absagen, aber auch der Praxis-Vergleichstest der verbliebenen Scanner war für die rund 200 Teilnehmer ein echtes Highlight. SSH-Geschäftsführer Tobias Plester beschrieb Zielsetzung und Ergebnis treffend: "Es war wichtig und richtig, die gesamte Entwicklungskompetenz, welche sich die Hersteller zugute schreiben, hier einmal auf eine nachhaltige Schiene zu bringen und dabei den Dialog sowie die Gemeinsamkeiten zu befördern anstelle etwaiger Abgrenzungen. Es ist zweifelsfrei gelungen, Lösungen für Auftraggeber und Versicherungen anzubieten."

"Neuer, moderner und digitaler" als ein "Muss"

Alle gezeigten Scanner trügen zur Wirtschaftlichkeit und Zufriedenheit bei. Nach Ansicht Plesters fördern sie den "technologischen Entwicklungsvorsprung sowie dessen Weiterentwicklung und damit vor allem die Veränderungen, welche diese Branche braucht, um die Zukunft neuer, moderner, digitaler anzugehen". Da alle Anbieter mit den Themen auch "hoch ambitioniert und ohne jede Fahrlässigkeit" umgingen, könne man getrost von einer "Win-Win-Win-Situation für alle Branchenbeteiligten" sprechen, die der Benchmark mit sich gebracht habe.

Strenge Verhaltensregeln

Die Auflagen für einen absolut neutralen und unbeeinflussten Benchmark waren im Übrigen hoch gesteckt: Es gab ein klares Zeitfenster für den Aufbau der zu testenden Scanner, wobei das Abladen auf dem Scanner bis zu dessen Einsatzfähigkeit als quasi erster Prüfbaustein bereits mit in die Bewertung genommen wurde.

Während der Aufbau- und der eigentlichen Testphase durfte die Halle nur von den benannten Mitarbeitern der Hersteller, der Jury sowie dem Moderator mit Kamerateam betreten werden. Jeder Hersteller und seine Mitarbeiter wurden aufgefordert, sich ausschließlich auf ihr eigenes System zu konzentrieren und "jegliche Schmähung oder Diskriminierung der anderen Teilnehmer zu unterlassen". Der BVAT setzte somit von Anfang an klare Schranken und kündigte auch an, etwaig rufschädigendes Verhalten nicht zu tolerieren. Aus der Beobachtung unserer Redaktion bleibt festzuhalten, dass beide Tage vollkommen störungsfrei in einem hoch kompetenten Umfeld aller Beteiligten verlaufen sind, was auch die Jury anerkennend festgehalten hatte.

Parc fermé beim Praxistest

Im eigentlichen Praxisteil wurden in drei Abschnitten je drei verschiedene Fahrzeuge mit unterschiedlichen Schadensbildern unter gleichen Bedingungen durch jedes System gefahren. Das erledigten Mitarbeiter des jeweiligen Herstellers, damit eine herstellerseitig ordnungsgemäße Durchfahrt unter gleichen Bedingungen gewährleistet war. Aus Fairnessgründen und damit keine verzerrte Berichterstattung geschieht, waren keinerlei Fotos oder Videoaufnahmen erlaubt. Geladene Gäste konnten währenddessen im Zelt nebenan das Geschehen live per Kameraübertragung verfolgen. Bei jedem Durchgang wurde von der Jury die Zeit gemessen, die benötigt wird von der Scanvorbereitung bis zum fertigen Dellenprotokoll. Die Ergebnisse der Scanvorgänge wurden protokolliert.

Im Anschluss besprachen der BVAT-Vorstand, die Jury und die Hersteller in einer ersten Betrachtung die Ergebnisse unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Eine gemeinsam getragene Zusammenfassung aus dem Theorieteil (Fragebogen) und dem erfolgten Praxisteil soll es zeitnah geben. Wir werden darüber dann erneut berichten.

Jury mit langjähriger Markterfahrung

Die Zusammensetzung der Jury war übrigens auch insofern sehr überzeugend, da es sich durchweg um keine im Markt Unbekannten, sondern stattdessen Personen handelte, die seit vielen Jahren in der Hagelszene agieren, sich also auch in analogen Prozessen bestens bewährt haben und mit ihrer jeweiligen Expertise den laufenden Transformationsprozess hin zu digitaler Unterstützung begleiten. Neben Axel Krüger (DAT) als Moderator hatten sich als Juroren zur Verfügung gestellt (alphabetische Reihenfolge):

Almin Bektic (Hagel Team)

Josua Bücher (PDR Cloud)

Matthias Deppert (Württembergische Versicherung)

Hans-Joachim Gottuck (Generali Versicherung)

Zemir Kadiric (LADOK Lackier u. Hagelschaden Zentrum)

Frank Luther (LVM Versicherung)

Ramsi Mekkioui (Provinzial Versicherung)

Natalja Schramm (DEKRA Automobil)

Robert Wagner (Dellen Zentrum Heilbronn)

Jörg Willems (Aixpertise Automotive)

Manfred Wölfle (Instavalo; Hüsges-Gruppe)

Nach dem Praxisteil gaben die Jury-Mitglieder vorab schon mal ihre wesentlichen Eindrücke bekannt. Nachfolgend fassen wir die wichtigsten Positionen, die sich aus unserer Redaktionsbeobachtung ergeben haben, wie folgt zusammen:

Die 20 wichtigsten Ergebnisse im Überblick

1. Jeder der drei getesteten Scanner hat jeweils ein Fahrzeug am besten bewertet und lag damit dem Ergebnis am nächsten, das tags zuvor die elfköpfige Jury mit einem bis zu dreistündigen Aufwand pro Fahrzeug (!) eruiert hatte. "In dieser Qualität das aufzunehmen, ist eine immense Arbeit."

2. Alle Scanner waren in der Lage, kleine, mittlere wie auch große Schadenumfänge absolut korrekt und umfassend zu erkennen und zu dokumentieren.

3. Die getesteten Scanner waren durchweg nach dem Ausrollen aus den Fahrzeug-Anhängern einsatzfähig. Ein vor Jahren meist noch übliches Zusammenstecken/Verbinden von Einzelelementen ist heute nicht mehr notwendig.

4. Auch Vorab-Kalibrierungen bedarf es heute nicht mehr. Vom Ausladen bis zur Einsatzfänhigkeit des Scanners vergehen nur wenige Minuten – im Vergleich zu den früher üblichen "mehreren Stunden" bei Kammerscannern. (Genaue Zahlen liefert der BVAT nach Auswertung aller gemessenen Systeme.)

5. Die Durchfahrtsgeschwindigkeit der Fahrzeuge durch die Scanner wurde als allgemein "sehr zügig" bewertet.

6. Leichte Veränderungen bei der Durchfahrtgeschwindigkeit ändern an den Messergebnissen nichts, was als sehr positiv mit Blick darauf gewertet wurde, dass somit auch die Kunden selbst durch den Scanner fahren könnten.

7. Manche ausgemessenen Dellen konnte die Jury nach eigenem Bekunden "mit bloßem Auge nicht erkennen".

8. Diverse von den Scannern erfasste Dellen waren für die Jury mit Lichtunterstützung "nur unter einem ganz bestimmten Winkel" erkennbar ("unser Wow-Effekt").

9. Online- und auch Offline-Arbeiten war zum Zeitpunkt des Benchmark (noch) nicht bei allen Scannern möglich und wird künftig bei allen Standard sein.

10. Besser als ein SV-Auge: „Keiner von uns kann die Dellen in der Qualität aufzeichnen und messen, wie es die Scanner tatsächlich hier konnten.“ (O-Ton Frank Luther, LVM)

11. Als wesentlicher Vorteil wurde von derr Jury gesehen, wenn der Scan direkt vom Fahrer aus per Handy gestartet werden kann, während dieser mit dem beschädigten Auto den Hagelscanner durchfährt.

12. Alle Scanner sind in der Lage, exakt jede einzelne Delle am Fahrzeug zu erfassen, zu messen "und bei jeder einzelnen Delle auch ein exaktes Ergebnis zu liefern". Es bestehe "also kein Anlass, ein irgendwie ,gerundetes Ergebnis' akzeptieren zu müssen". (Frank Luther, LVM).

13. Ergänzend hielt er fest: "Wir müssen dahin kommen, dass wir nicht nur jede Delle messen können, sondern in jedem einzelen Schadensfall auch die Rohdaten verfügbar gestellt bekommen. Wenn wir nachher als Versicherer mit den Dellentechnikern sprechen, geht es ja nicht darum, ob das eine 21,5 mm-Delle war, sondern darum, wieviel Zeit diese Delle beim Instandsetzen gebraucht hat."

14. Rohdaten haben auch für die Schadenbeurteilung einen Sinn: Was war es jeweils für eine Delle? Wo war sie? Schließlich gehe es auch um mögliche Schadenerweiterungen und damit um Beiträge für die Versicherungsnehmer. Nicht zuletzt sollen auf Basis der Rohdaten im Regulierungsprozess revisionsfeste Gutachten möglich sein.

15. Der Kundenwunsch geht heute zur automatischen Bauteilerkennung. Es ist deshalb davon auszugehen, dass ab 2026 alle Hersteller, soweit noch nicht durchweg erfolgt, den Automatismus anbieten werden. Um den SV bei Bedarf von Anfang an weiterhin aktiv am Prozess zu beteiligen, soll der BUHDA der HasT GmbH auch die manuell wählbare Funktion zusätzlich mit behalten.

16. HasT-Mitgeschäftsführer Jens Orzol hat sich als Einziger aus Kreisen der Hersteller auch dahin geäußert, dass seine Gesellschaft bereits auch an Handscannern und neuen Anforderungen für den US-Markt arbeitet.

17. An Scanner-Lösungen bzw. -Erweiterungen für breitere und höhere Fahrzeuge arbeiten alle getesteten Hersteller.

18. Als elementar wurde von allen auch die umfassende Schnittstellen-Implementierung gesehen – z.B. zu CombiPlus, DAT, GT Motive und Audatex.

19. Übereinstimmendes Credo der Veranstaltung: Sachverständige sollen durch die Hagelscanner nicht ersetzt werden, sondern ein Tool an die Hand bekommen, um damit Prozesse sicherer, einfacher, schneller und reproduzierbar zu machen. "Wir wollen einen Standard setzen und Schäden möglichst einfach aufnehmen."

20. Alle zum Benchmark vorgestellten Scanner sind derzeit Inhouse-Lösungen. Sofern der Markt es erfordert, könnten die jetzigen Geräte nach AUTOHAUS-Einschätzung mit einer material- und kostenseitig überschaubaren "Hauben-Zusatzausstattung" auch für einen Außeneinsatz aufgerüstet werden. Wer allerdings eine wetterfeste Ganzjahres-Außenlösung (Vorbild Instavalo oder ProovStation) haben möchte, wird dafür wohl auch ein paar Euro mehr investieren müssen.

Software und Prozesse mit entscheidend

Als Fazit des Benchmark bleibt das Jury-Urteil festzuhalten: "Alle getesteten Systeme sind auf Augenhöhe. Allerdings sind stets die Software und Prozesse dahinter enorm wichtig. Prozesse sollen mit den Anlagen weiter verschlankt und die Backoffices am Laufen gehalten werden, damit es weder in der Entwicklung, noch in der Schadenregulierungspraxis zum Stillstand kommen kann.

Chapeau BVAT!

Der BVAT bleibt als Verband weiterhin fachlich und als Kommunikator stark gefordert. Nach dem Willen der Benchmark-Teilnehmer soll er die Themen führen und weiter vorantreiben, also aktiv agieren. Für seine bisherige Arbeit haben Präsident Lars Rottmann und sein Vorstandsteam rundum große Anerkennung erfahren dürfen. Rottmann seinerseits dankte allen beteiligten Herstellern, Anwendern, Sachverständigen und SV-Organisationen, Technikern, Versicherungen für die engagierte interdisziplinäre Begleitung und Unterstützung, aber im Besonderen auch den helfenden BVAT-Mitgliedern und MitarbeiterInnen aus seinem eigenen Unternehmen, dem Hagelschaden-Zentrum Deutschland.

Moderator Axel Krüger von der DAT sprach von einem "1. Eckpfeiler und Meilenstein". Das wolle man fortführen, weiter ausbauen, auch gemessene Arbeitszeiten intensiv auswerten. Alle Erkenntnisse sollen den Beteiligten und dem Markt zur Verfügung gestellt werden. Die Aufbereitung für die entsprechenden Fachveröffentlichungen werde zwar "etwas Zeit in Anspruch nehmen", aber komme zeitnah mit einem entsprechenden Schluss-Communique.

Die drei Hersteller hatten abschließend noch ihre unterschiedlichen Nutzermodelle – Kauf, Miete, Leasing – vorgestellt und auch zu Abruf-Konditionen und regelmäßigen Updates Stellung genommen.